La Caricature, une arme qui fait rire !

Une mini-encyclopédie pour découvrir l’art de la satire

Pour cette mini-encyclopédie de la caricature, je me suis inspiré de 2 livres passionnants : “La caricature – Art et manifeste” de Ronald Searle, Claude Roy et Bernard Bornemann édité chez Skira en 1974, et “Affiches et caricatures dans l’histoire” de Robert Philippe Chez Fernand Nathan en 1980. Ils sont disponibles d’occasion sur le net assez facilement, je les recommande vivement à ceux qui s’intéressent à l’histoire en général.

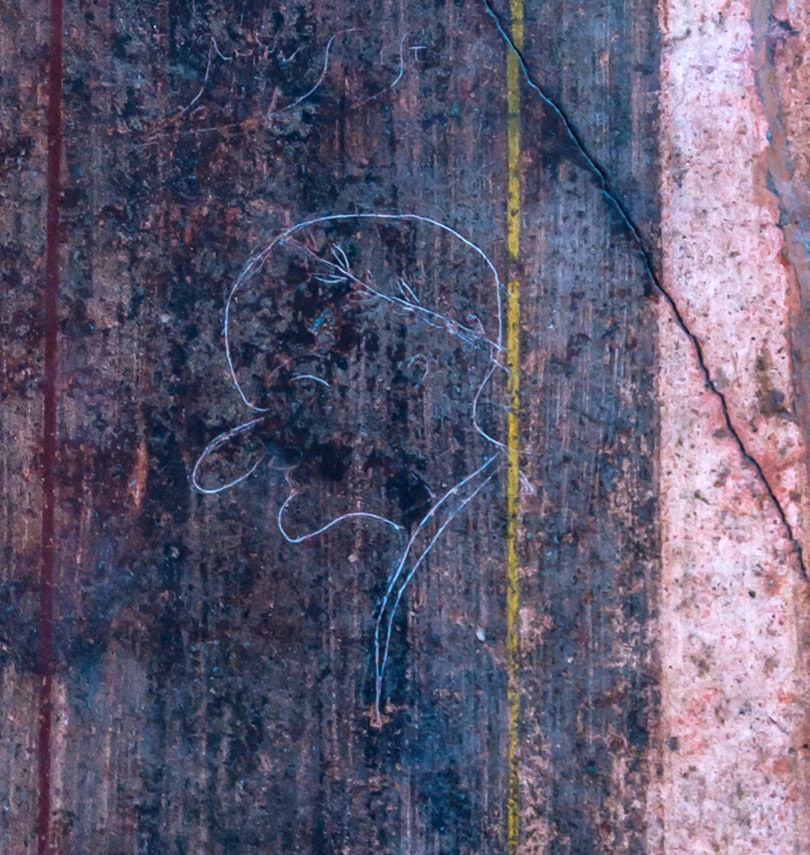

« Caricature de l’Empereur Rufus à Pompeii, certainement la plus ancienne découverte à ce jour. »

1. D’où vient la caricature ?

Le mot « caricature » vient de l’italien caricare, qui veut dire « charger ». Le caricaturiste « charge » un dessin pour le rendre plus expressif, pour faire passer un message. C’est un art qui cherche à la fois à faire rire et à faire réfléchir en déformant la réalité.

Mais c’est bien plus qu’un simple dessin amusant. C’est une façon de penser, de se moquer des puissants et de critiquer la société. Le caricaturiste est un « soldat qui part en guerre avec son crayon », comme vous l’avez si bien écrit. Il utilise l’exagération pour révéler une vérité que le dessin réaliste ne pourrait pas montrer. C’est une arme pour les sans-voix et un miroir déformant tendu à la société.

Deux visages du caricaturiste

On peut distinguer deux grandes figures :

Le soldat satirique : Il dénonce, il dévoile, il démasque. Il garde l’espoir d’anéantir les imposteurs. C’est un combattant armé de son crayon.

Le caricaturiste d’humour : C’est un citoyen impuissant qui a tout perdu, sauf la ressource de faire “comme si”. Il joue avec ses chaînes parce qu’il ne peut pas les briser. Son rire est une libération illusoire, un allègement de sa peine.

Pour Freud, la caricature s’attaque aux personnes à qui l’on doit le respect, qui détiennent l’autorité. La déformation n’est pas qu’une simple moquerie, c’est un « valeureux artifice qui tend à une altération expressive du modèle ». L’art est déformateur par essence, il n’est pas un miroir mais une interprétation chargée d’exprimer une « cosa mentale » (une chose de l’esprit).

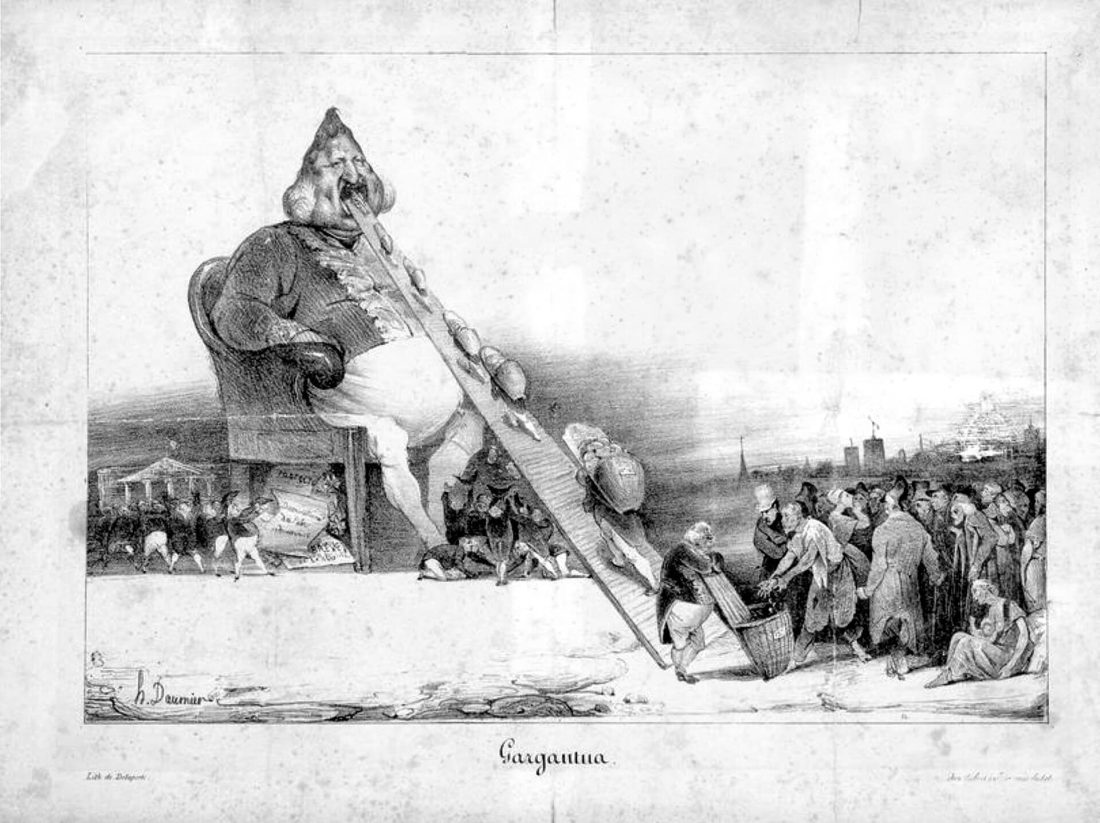

Honoré Daumier, Gargantua, 1831. Cette caricature valut la prison à son auteur.

En savoir plus sur Wikipédia →2. Comment l’image s’est-elle diffusée ?

Pendant des siècles, un dessin satirique restait une œuvre unique, comme le graffiti d’Alexamenos. Mais au 15e siècle, une invention va tout changer : l’imprimerie. Grâce à des techniques comme la gravure sur bois, on peut désormais reproduire une image en des centaines, voire des milliers d’exemplaires. Le dessin n’est plus un simple objet, il devient un outil de communication de masse, capable de diffuser des idées à grande échelle. C’est à ce moment que la caricature commence à jouer un rôle majeur dans les grands conflits de société.

La Gravure sur Bois (Xylogravure)

C’est la plus ancienne technique. L’artiste grave son dessin en relief sur une plaque de bois dur. Les parties creusées resteront blanches, tandis que les parties en relief seront encrées. C’est une technique simple, parfaite pour les images populaires, les feuilles volantes et les almanachs. Elle a permis de diffuser les premières images de contestation, notamment lors des révoltes paysannes en Allemagne.

En savoir plus sur la Xylogravure →La Gravure sur Métal (Eau-forte)

Plus précise, cette technique consiste à graver un dessin sur une plaque de cuivre ou de zinc recouverte d’un vernis. La plaque est ensuite plongée dans l’acide (« l’eau-forte ») qui « mord » le métal là où le dessin a été tracé. Le rendu est beaucoup plus fin et détaillé, mais le procédé est plus coûteux. Cet art était donc plutôt réservé à une élite bourgeoise et cultivée.

En savoir plus sur l’Eau-forte →La Lithographie : La Révolution !

Découverte à la fin du 18e siècle, cette technique change tout. Le principe est chimique : on dessine sur une pierre calcaire avec une encre grasse. La pierre est ensuite humidifiée ; l’eau est repoussée par le gras du dessin. Quand on passe l’encre d’imprimerie (grasse elle aussi), elle n’adhère qu’au dessin. Le principal avantage est que la pierre ne s’use presque pas, ce qui permet des tirages très importants, rapides et à bas coût. C’est grâce à la lithographie que la caricature va envahir les journaux au 19e siècle et devenir un véritable média de masse.

En savoir plus sur la Lithographie →

3. Quel rôle dans l’Histoire ?

La caricature a, pendant 5 siècle, ouvert patiemment des espaces de liberté dans toute l’Europe, ce qui a souvent coûté très cher aux caricaturistes. Aujourd’hui certains voudraient réintroduire le blasphème, nous ramener dans les ténèbres. Cabu, Wolinski, Charb et les autres l’ont payés de leur vie.

La Réforme (16e siècle)

Avec l’imprimerie, la caricature devient une arme redoutable dans les guerres de religion. Les protestants, comme Martin Luther, l’utilisent massivement pour critiquer le Pape et le clergé catholique, les dépeignant comme des monstres avares et corrompus. Ces images simples et frappantes étaient comprises de tous, même de ceux qui ne savaient pas lire.

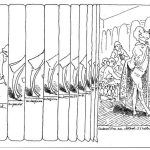

Albrecht Dürer, la protestation subtile

Dürer, pendant la sanglante Guerre des Paysans (1524-1525), soutient les révoltés, mais la répression féroce rend toute critique ouverte des princes victorieux extrêmement dangereuse. Il dissimule alors son message dans un manuel de dessin. Il y propose un monument qui, en apparence, célèbre la victoire des seigneurs. En réalité, c’est une critique cachée : la colonne est un assemblage d’outils agricoles, et à son sommet, un paysan éploré, poignardé dans le dos, rappelle par sa posture le Christ souffrant. Ce n’est pas un hommage à la victoire, mais au « martyr du paysan », une manière pour Dürer d’exprimer sa solidarité sans risquer sa vie.

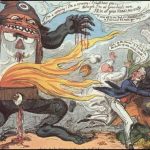

La Révolution Française (1789)

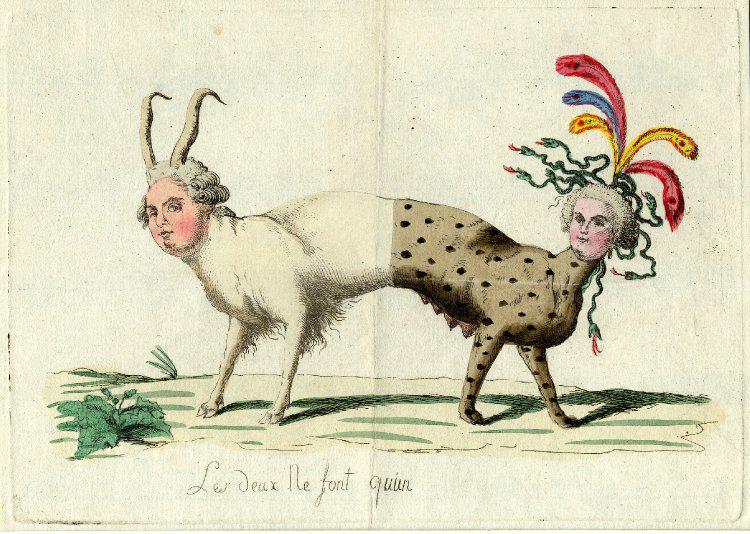

Avec la proclamation de la liberté d’expression, une vague de caricatures submerge la France. Le roi, la reine Marie-Antoinette et les aristocrates sont les cibles favorites. On se moque de leurs privilèges et on les représente de manière grotesque pour les désacraliser aux yeux du peuple. La caricature devient un outil politique pour diffuser les idées révolutionnaires.

Caricature de Marie-Antoinette en harpie.

L’Âge d’Or (19e siècle)

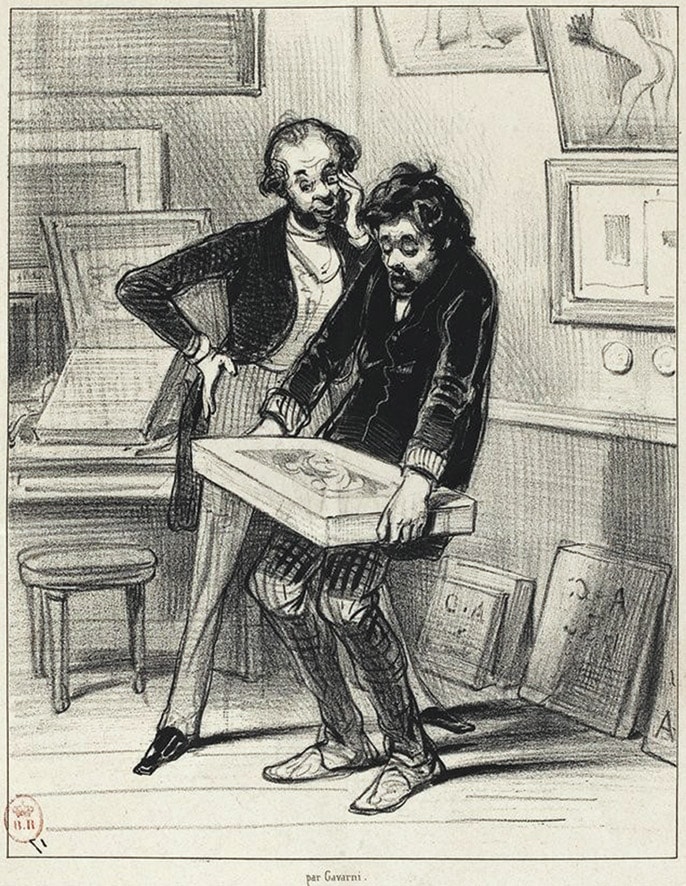

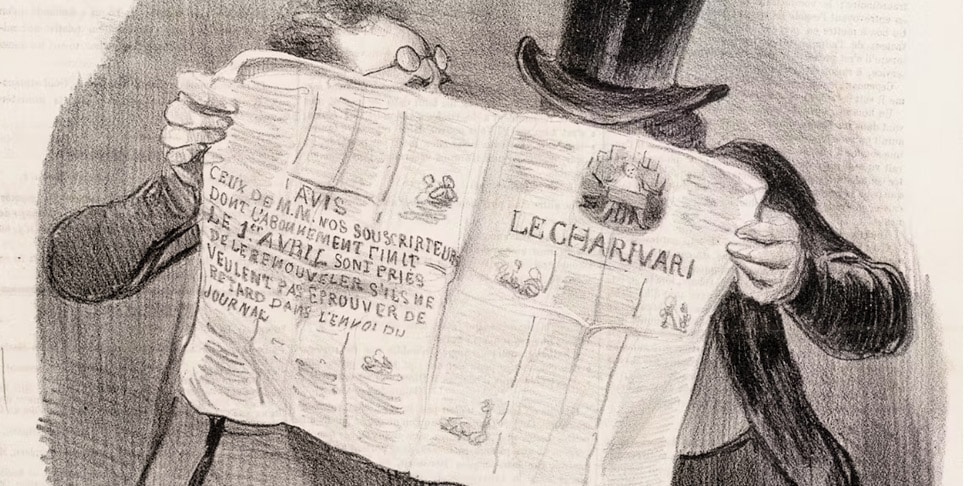

Grâce à la lithographie et à l’essor des journaux, la caricature connaît son apogée. En France, des journaux comme « La Caricature » ou « Le Charivari », dirigés par Charles Philipon, mènent une véritable guerre au roi Louis-Philippe. Des artistes comme Daumier, Grandville ou Traviès risquent la prison pour leurs dessins audacieux. La caricature est alors pleinement reconnue comme un contre-pouvoir politique et social.

4. Les Grands Créateurs par époque

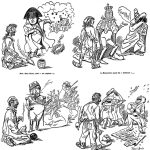

Porta, Giambattista della (1535-1615)

Érudit italien de la Renaissance, il a théorisé sur la physiognomonie, l’art de deviner le caractère d’après les traits du visage, influençant de nombreux caricaturistes. Il n’est pas un caricaturiste au sens moderne, mais un théoricien dont les travaux ont fourni une base « scientifique » à l’idée que l’on peut révéler la nature d’une personne en la comparant à un animal.

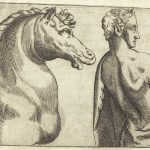

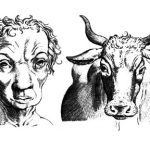

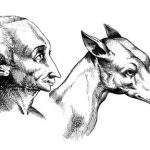

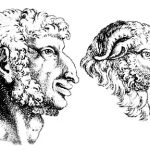

De Humana Physiognomonia (De la physionomie humaine) paru en 1586.

Ces gravures sont extraites du traité majeur de della Porta. En plaçant côte à côte un visage humain et une tête d’animal (bœuf, mouton, lion, chien), l’auteur veut prouver qu’une ressemblance physique implique une similitude de caractère. Ainsi, un homme aux traits bovins serait patient et laborieux comme un bœuf ; un autre, aux traits de lion, serait courageux et noble. Cette méthode a eu une influence considérable et a fourni un répertoire de métaphores visuelles à des générations de caricaturistes, comme Grandville, qui utiliseront l’animalisation pour critiquer la société.

Mola, Pier Francesco (1612-1666)

Peintre italien du baroque, il a également réalisé des dessins caricaturaux dans le style des Carrache. Pour lui, comme pour ses prédécesseurs, la caricature était un divertissement, un jeu d’esprit réalisé pour un cercle d’amis, et non une arme de critique publique.

Ghezzi, Pier Leone (1674-1755)

Peintre et caricaturiste italien de la période rococo, il est considéré comme l’un des premiers caricaturistes professionnels. Installé à Rome, il croquait avec malice les touristes, les artistes, les cardinaux et toutes les figures pittoresques qui peuplaient la ville, vendant ensuite ses dessins.

Zanetti, Antonio Maria (1680-1767)

Graveur et critique d’art vénitien, il a contribué à diffuser l’art de la caricature en Europe. Grand collectionneur, il était fasciné par ce nouveau genre et a réalisé de nombreux portraits-charges des célébrités de son temps, notamment les chanteurs d’opéra, qui étaient les grandes stars de l’époque.

Bunburry, Henry William (1750-1811)

Caricaturiste amateur anglais, il est connu pour ses dessins humoristiques sur la vie sociale, qui se distinguent par leur élégance et leur absence de méchanceté, contrairement au style féroce de son contemporain Gillray.

James Gillray(1756-1815)

Le maître incontesté de la caricature anglaise. D’une violence et d’une créativité inouïes, il a fait de la caricature une arme politique redoutable, s’acharnant en particulier sur la Révolution française et sur Napoléon.

George Woodward (vers 1760-1809) et Thomas Rowlandson (1757-1827)

Ces deux artistes forment un duo emblématique de l’âge d’or de la caricature anglaise. Woodward, un amateur talentueux, était souvent celui qui avait les idées et écrivait les dialogues, tandis que Rowlandson, un dessinateur et graveur professionnel de grand talent, mettait en images ces concepts avec un trait fluide et énergique. Leurs œuvres se concentrent principalement sur la satire sociale, croquant avec un humour souvent grivois les travers de toutes les classes de la société.

Inspirée par Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, cette série utilise le monde des « petites gens » de Lilliput pour se moquer de la société anglaise. En représentant des scènes de la vie quotidienne (bals, duels, repas) à une échelle minuscule, les artistes rendent les préoccupations et les vanités des humains parfaitement ridicules et insignifiantes. C’est une manière intelligente de critiquer les mœurs sans attaquer frontalement des individus précis.

Cruikshank, Isaac (1764-1811)

Père du célèbre George Cruikshank, il fut un graveur et caricaturiste écossais de premier plan à la fin du 18e siècle. Son style est dans la lignée de Gillray, mêlant satire politique féroce et scènes de mœurs humoristiques.

Cruikshank, George (1792-1878)

Fils d’Isaak, illustrateur et caricaturiste britannique, il a succédé à Gillray comme principal satiriste de son temps. Il est aussi célèbre pour avoir illustré les romans de Charles Dickens. Son œuvre immense couvre aussi bien la satire politique virulente que la critique sociale et la lutte contre l’alcoolisme.

Doyle, John (1797-1868)

Caricaturiste politique irlandais, connu sous le pseudonyme de ‘HB’, il a introduit un style nouveau, beaucoup plus sobre et moins grotesque que celui de ses prédécesseurs. Ses lithographies, qui ressemblent à des portraits réalistes, demandent au spectateur de déchiffrer la situation et le dialogue pour comprendre la satire.

Töpffer, Rodolphe (1799-1846)

Écrivain, pédagogue et dessinateur genevois, il est considéré comme l’inventeur et le premier théoricien de la bande dessinée. Atteint d’une maladie oculaire qui l’empêcha de devenir peintre comme son père, il inventa ce qu’il nomma la « littérature en estampes » : une forme narrative mixte où les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure, et le texte, sans les dessins, ne signifierait rien.

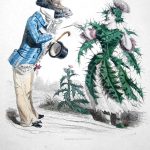

Grandville (Jean-Ignace-Isidore Gérard, 1803-1847)

Célèbre pour ses dessins zoomorphiques (humains à tête d’animal) et son univers onirique et fantastique, Grandville fut un des piliers des journaux satiriques La Caricature et Le Charivari. Son art s’inspire de la physiognomonie, une théorie alors en vogue qui liait les traits du visage (et donc l’animalité) au caractère d’une personne.

Traviès, Charles-Joseph (1804-1859)

Caricaturiste français et collaborateur de La Caricature et du Charivari, Traviès est salué par Baudelaire pour son empathie envers les petites gens. Il est le créateur de Mayeux, un personnage de bossu lubrique et cynique qui devint un archétype populaire pour critiquer les mœurs de la monarchie de Juillet.

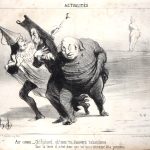

Daumier, Honoré (1808-1879)

Considéré comme l’un des plus grands, Daumier a critiqué avec férocité la société et les politiciens de son temps. Ses portraits-charges sont restés célèbres. Artiste complet, il aspirait à être reconnu comme peintre, mais c’est dans la lithographie, publiée quotidiennement dans Le Charivari, qu’il a livré le commentaire le plus exhaustif et le plus mordant de son siècle.

Cham (Amédée de Noé, 1818-1879)

Dessinateur prolifique pour le journal Le Charivari, Cham a croqué avec un humour plus léger et accessible que Daumier la société parisienne du Second Empire. Il est particulièrement connu pour ses histoires en images qui préfigurent la bande dessinée moderne.

André Gill(1840-1885)

De son vrai nom Louis-Alexandre Gosset de Guines, il fut un célèbre caricaturiste français de la Commune de Paris et de la Troisième République. Son style est immédiatement reconnaissable : des portraits-charges aux couleurs vives, publiés en une de journaux comme L’Éclipse, où les personnages politiques, affublés de têtes gigantesques sur des corps minuscules, sont mis en scène dans des allégories percutantes.

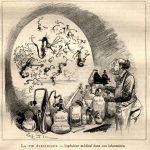

Robida, Albert (1848-1926)

Illustrateur, caricaturiste et romancier français, il est aussi considéré comme un pionnier de la science-fiction. Plus qu’un simple satiriste, Robida est un visionnaire qui, dans ses romans d’anticipation, a imaginé le futur avec une précision stupéfiante, mêlant progrès technologique et critique sociale.

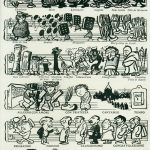

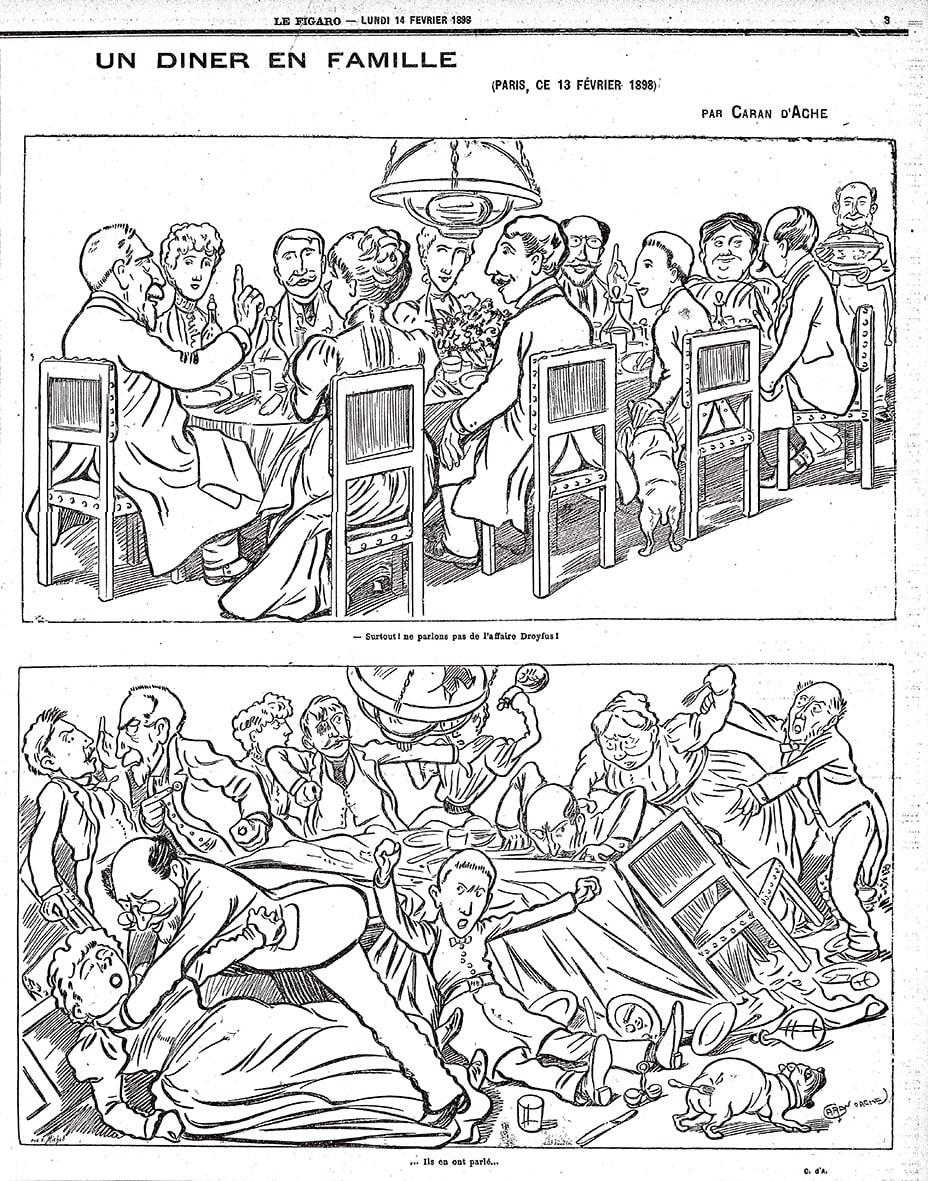

Caran d’Ache (1858-1909)

De son vrai nom Emmanuel Poiré, ce dessinateur français d’origine Russe, ses ascendants Russes étant eux-mêmes d’origine Française(son pseudonyme vient du mot russe pour « crayon ») est célèbre pour ses histoires sans paroles et ses satires politiques. Son trait, net et épuré, lui permet de créer des séquences narratives d’une grande efficacité, souvent pour commenter l’actualité, notamment la société de la Belle Époque et les déchirements de l’affaire Dreyfus.

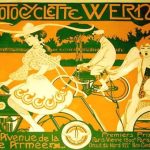

Roubille, Auguste (1872-1955)

Peintre, affichiste et caricaturiste français, il fut un collaborateur de nombreux journaux satiriques comme L’Assiette au Beurre. Son style, influencé par l’Art nouveau, se caractérise par des lignes sinueuses et un sens décoratif certain, qu’il met aussi bien au service de la publicité que de la critique sociale.

5. Les Cibles Célèbres

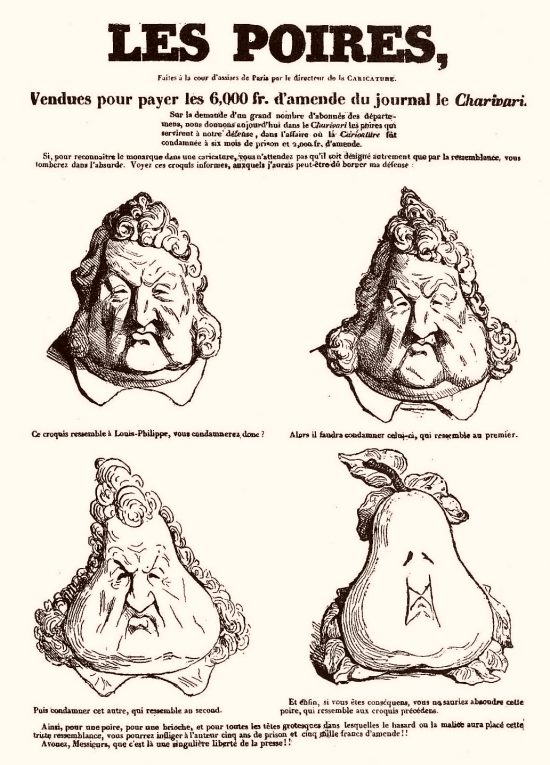

Louis-Philippe Ier et la « Poire »

Le roi Louis-Philippe (règne de 1830 à 1848) est peut-être le cas le plus célèbre. Le dessinateur Charles Philipon, exaspéré par les procès pour « offense au roi », a l’idée de génie de le dessiner en quatre étapes se transformant en poire. Le message était double : non seulement le visage du roi ressemblait à une poire, mais en argot, une « poire » désigne un imbécile. Le symbole est devenu si populaire que les dessinateurs n’avaient même plus besoin de dessiner le roi, une simple poire suffisait pour que tout le monde comprenne !

L’Affaire Dreyfus : la France coupée en deux

À la fin du XIXe siècle, l’affaire Dreyfus déchire la France. Cette affaire d’espionnage sur fond d’antisémitisme devient un champ de bataille pour les caricaturistes. Les journaux anti-dreyfusards comme « La Libre Parole » dépeignent Dreyfus et ses soutiens, tel Émile Zola, avec des traits stéréotypés et haineux. En face, les dreyfusards utilisent aussi le dessin pour dénoncer l’injustice et le complot militaire. La caricature la plus célèbre reste « Un dîner en famille » de Caran d’Ache, qui illustre parfaitement la division de la société : avant et après que quelqu’un ait osé parler de l’Affaire.

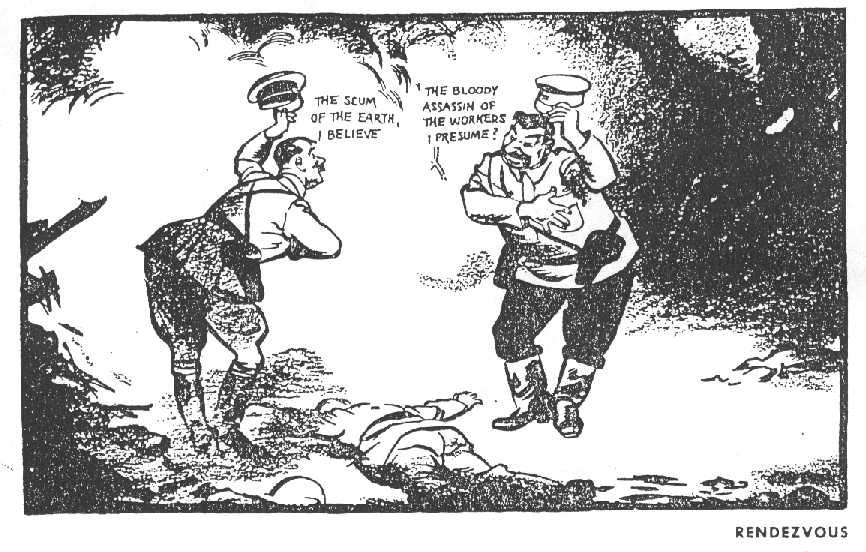

Hitler, l’ennemi universel

Peu de figures ont été autant caricaturées qu’Adolf Hitler. Sa mégalomanie, sa gestuelle et sa moustache en ont fait une cible de choix pour les dessinateurs du monde entier, qui ont très tôt alerté sur le danger qu’il représentait. Des États-Unis (Dr. Seuss) à l’URSS (Boris Efimov), en passant par le Royaume-Uni (David Low) et même l’Australie, les caricaturistes alliés l’ont dépeint comme un monstre, un fou ou un clown sanguinaire, utilisant le rire comme une arme de résistance face à la barbarie.

« Rendezvous » (1939) par le britannique David Low, montrant Hitler et Staline se saluant après le pacte germano-soviétique.

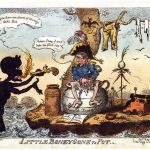

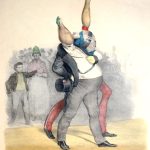

Napoléon, la haine des Anglais

Comme vous l’écriviez, « personne ni avant ni après n’a suscité autant d’agressivité ». En Angleterre, la haine contre Napoléon explose après 1803. Les caricaturistes comme James Gillray se déchaînent. Ils brisent le mythe du surhomme en le représentant en nabot colérique, en Gargantua, en singe ou en enfant insolent. Le but était de le ridiculiser aux yeux du peuple anglais et de toute l’Europe pour saper son autorité et sa réputation d’invincibilité.

The Plumb-pudding in danger (1805) par Gillray. Napoléon et le premier ministre anglais William Pitt se partagent le monde.